Alhamdulillah dengan pendapatan non-farebox ini masih menutupi, tentunya kita juga melakukan efisiensi di internaJakarta (ANTARA) - Di balik canggihnya kereta Ratangga MRT Jakarta, terdapat sejarah panjang agar proyek tersebut terealisasi, terutama dari sisi pendanaan yang dalam hal ini didukung oleh Japan International Cooperation Agency (JICA).

Besaran dukungan pendanaan dari JICA yang digunakan untuk membiayai proyek MRT Jakarta Fase I dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI sebesar 125 miliar yen, ekuivalen dengan Rp16 triliun.

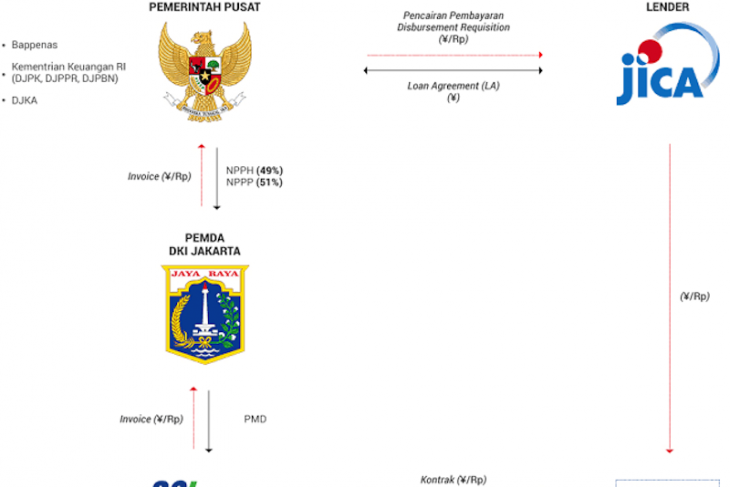

Pendanaan itu dituangkan dalam skema three sub level agreement, yakni pinjaman JICA yang telah diterima oleh Kementerian Keuangan diterushibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 51 persen dan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan sebesar 49 persen.

“Oleh Pemerintah DKI diberikan penyertaan modal kepada MRT saham 100 persen sebagai perusahaan penuh, tetapi tidak diteruspinjamkan lagi dan MRT diberikan kewenangan untuk berkontrak dengan kontraktor,” kata Direktur Keuangan dan Manajemen Korporasi PT MRT Jakarta Tuhiyat.

Karena itulah pada saat penagihan utang dari JICA ke kontraktor, harus melalui tiga verifikator, yakni Pemrpov DKI Jakarta sebagai implementing agency, DJKA Kemenhub sebagai executing agency dan MRT Jakarta sebagai sub-implementing agency.

Setelah diverifikasi, Tuhiyat menjelaskan, diserahkan kembali kepada Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan diteruskan kepada JICA.

JICA memiliki waktu maksimal hingga tujuh hari untuk memverifikasi. Setelah disetujui, pembayaran langsung dilakukan ke kontraktor.

“Ini yang dinamakan direct payment (pembayaran langsung). Jadi, MRT sama sekali tidak mengantongi uang satu sen pun dari JICA,” ujar Tuhiyat.

Pinjaman pertama (IP 536) senilai 1,8 miliar yen setara Rp200 miliar jangka waktu 22 Maret 2012 hingga 22 Maret 2017, pinjaman kedua (IP 554) senilai 48 miliar yen setara Rp5,5 triliun jangka waktu 28 Juli 2009 hingga 28 Juli 2019, pinjaman ketiga (IP 571) senilai 72,2 miliar yen setara Rp9,5 triliun jangka waktu 31 Maret 2016 hingga 31 Maret 2022 dan pinjaman keempat 70 miliar yen setara Rp9 triliun jangka waktu 23 April 2019 hingga 23 April 2025.

Rata-rata bunga pinjamannya sebesar 0,2 persen atau jauh lebih rendah dari bunga komersial bank di kisaran tiga hingga empat persen karena sifat dari pinjaman tersebut adalah pinjaman ketat (tight loan) di mana kontraktor, konsultan hingga komponen sarana harus melibatkan pihak Jepang.

Jangka waktu yang diberikan untuk pelunasan utang itu selama 40 tahun setelah kontrak diteken, ditambah masa tenggang (grace period) 10 tahun, yakni pada 2055.

Tuhiyat menuturkan untuk pendanaan pembangunan MRT Fase II, yakni dari Bundaran HI ke Kota masih didukung oleh JICA dengan skema yang sama.

Kebutuhan investasi pembangunan konstruksi di Fase II ini lebih tinggi dari Fase I, yakni Rp22,5 triliun meskipun jaraknya lebih pendek sekitar sembilan kilometer.

“Fase II itu semuanya underground (di bawah tanah), jadi lebih sulit daripada elevated (layang). Kalau Fase I itu tujuh stasiun layang,” ujarnya.

Selain itu, juga ada pendanaan yang mengambil dari alokasi Fase II untuk membiayai sebagian investasi kontruksi Fase I yang mengalami penyesuaian.

“Pendanaan Fase I ini besar karena ada knowledge (ilmu) yang harus kita bayar karena kita belum punya pengalaman. Untuk selanjutnya kita berpikir karena kita sudah punya ilmu dan pengalaman,” kata Tuhiyat.

Ia mengatakan untuk Fase II ini juga akan paralel dibangun kawasan berorientasi transit (transit oriented development) yang direncakan di Kawasan Kota.

Kepala Sub Bagian Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Supandi mengatakan saat ini tengah dilakukan studi atau kajian teknis dari JICA dan lelang konstruksi untuk Fase II.

“Engineering study lagi berjalan dan masih lelang konstruksi,” katanya.

Dalam pengoperasiannya, baik untuk menjalankan kereta Ratangga hingga biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan stasiun, MRT membutuhkan biaya yang sangat tinggi, yakni Rp500 miliar per tahun di mana untuk membayar tagihan listrik PLN saja sebesar Rp12 miliar per bulan.

Selain itu, beban belanja pegawai juga meningkat seiring dengan penambahan jumlah karyawan dari sekitar 200 orang, saat ini sudah 570 karyawan, belum termasuk keryawan kontrak (outsourcing).

Rincian bebannya, yakitu penyusutan (42 persen), gaji dan tunjangan 22 persen, energi dan utilitas 10 persen, operasional kantor tujuh persen, jasa konsultan dan asuransi tiga persen, pemeliharaan dua presen, sewa kantor dan kendaraan dua persen serta pelatihan dan pengembangan satu persen.

Apabila hanya mengandalkan pendapatan dari tiket, tentu tidak akan tertutupi.

Agar Ratangga bisa terus meluncur seperti peluru, Pemda DKI memberikan subsidi untuk tiket penumpang yang seharusnya Rp30.000 per penumpang dari Bundaran HI ke Lebak Bulus menjadi Rp14.000.

Saat ini subsidi dari Pemrpv DKI masih menduduki posisi yang paling besar ke komponen pendapatan, yakni 58 persen sekitar Rp560 miliar dalam sembilan bulan beroperasi, disusul non-tiket (non-farebox) 24 persen sekitar Rp225 miliar dan tiket (farebox) 18 persen sekitar Rp180 miliar.

Pendapatan non-tiket ini diperoleh dari iklan, jual hak nama (naming right) stasiun, jaringan komunikasi dan penyewaan ruang komersial atau retail.

Dari itu semua, Tuhiyat menyebutkan, naming right masih menyumbang pendapatan tertinggi di mana saat ini nilai tertinggi dibayarkan oleh Grab untuk Stasiun Lebak Bulus, yaitu Rp33 miliar per tahun.

Stasiun yang sudah dibeli hak nama, yakni Stasiun Dukuh Atas BNI, Setiabudi Astra, Istora Mandiri, Blok M BCA dan Lebak Bulus Grab.

“Untuk Bundaran HI, saya masih tahan dulu karena itu paling ujung dan paling sering disebut,” ujarnya.

“Alhamdulillah dengan pendapatan non-farebox ini masih menutupi, tentunya kita juga melakukan efisiensi di internal,” ujarnya.

Meski baru sembilan bulan beroperasi, Tuhiyat pun masih optimistis MRT Jakarta akan membukukan kinerja keuangan positif di akhir tahun ini.

Baca juga: MRT bayar listrik Rp12 miliar sebulan, jamin pelayanan tak terganggu

Baca juga: Menyusul kartu perjalanan ganda, MRT kembangkan tiket QR Code

Baca juga: MRT targetkan angkut 100.000 penumpang per hari di 2020

Editor: Ahmad Buchori

Copyright © ANTARA 2019